- HOME

- BLOG

BLOG

2022/02/04 23:21

●寒茶作り体験会 @古民家カフェ とこ十和

日曜は集まった皆さんで寒茶作りをしました!

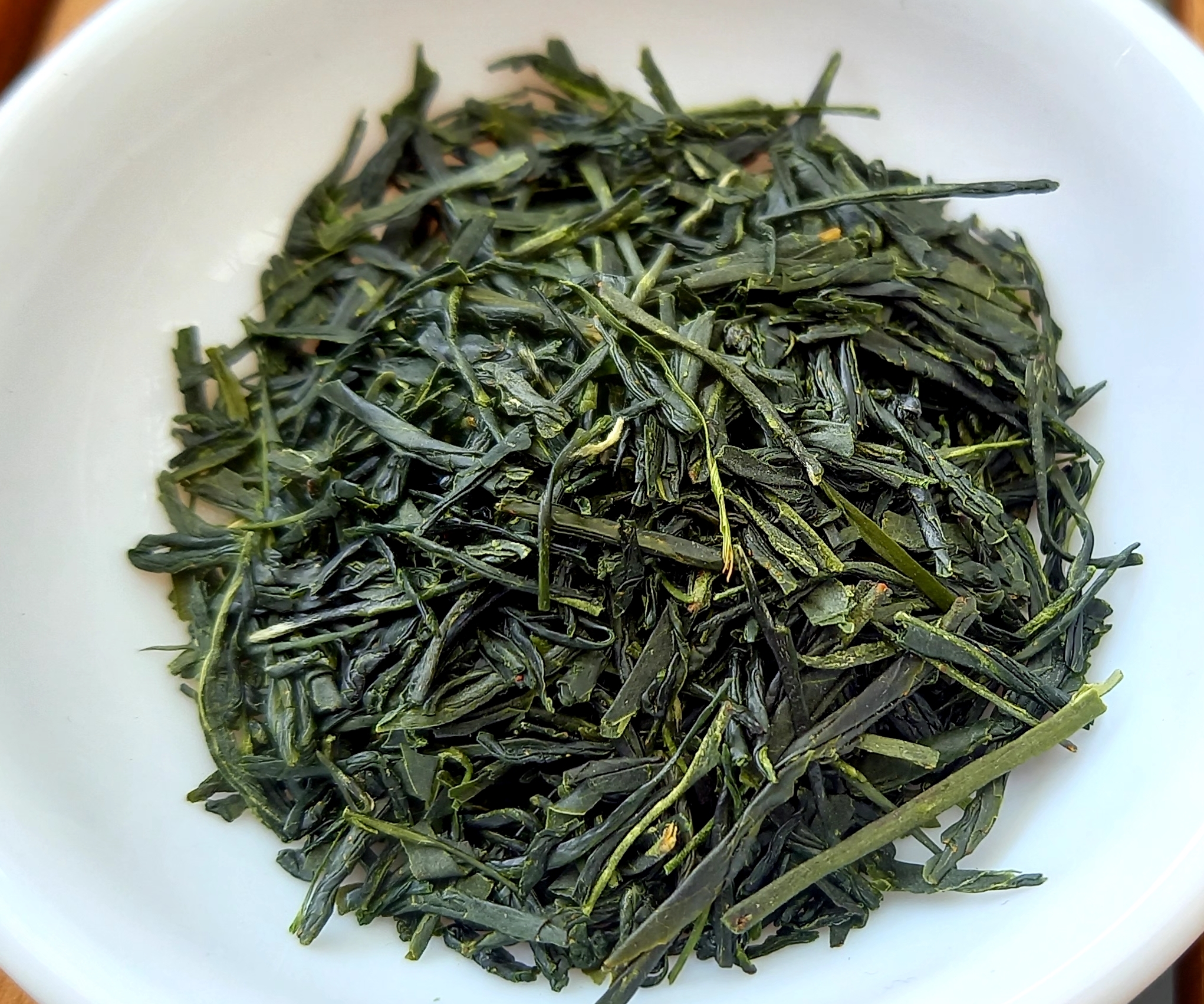

寒茶は、年に一度、お茶が休眠期になる冬に収穫し、蒸してから揉まずに天日干し乾燥をして完成させるお茶です。冬の収穫によりカフェインがほとんどなく、穏やかな風味が特徴の緑茶です。

牧之原で「土と太陽の会」が自然農法で管理している茶畑でお茶の収穫。1年伸びきった冬の茶葉で収穫風景もとっても独特。

枝のように硬くなった茎部分をハサミで切っていきますが、、よくある春や初夏の茶摘みをしてことある人なら、「あれ??なんかだいぶ違うな、、」と思ったと思います。かたい茶葉がたくさんついた長い枝が収穫物。

そして今年は蒸し工程も昔ながらの方法で。竈や薪ストーブなどの上に木樽や背の高いセイロをのせたような蒸し器で薪火で蒸していきます。火力や茶葉の量次第ですが30分以上は蒸しました。

蒸しあがりも春の新芽と違ってやっぱりかたい茶葉。色がやや変わり、ちょっと触ると葉が枝から簡単に取れる状態になるので、しごくようにむしり取るか、枝をパンパンたたくと自然に葉が落ちるので、枝と茶葉を選別。

その後は天日干し工程。今回は干し方を見本だけ見せて、実際の干す作業は参加者さんが茶葉を持ち帰り自宅で干して完成させてもらいます。収穫と蒸す作業を数人単位で自分で摘んだ分を分かるようにしたので、ほぼ自家製茶として完成します!

日本では昔から晩茶(番茶)というくくりで夏以降のかたい葉を使ったお茶が農家さんの自家用茶や庶民の日常茶として飲まれていたようです。現代の産業化した製茶機械でなく、庭先で竈で火を焚いて蒸していた風景、、。そんな昔ながらの方法、専用の茶工場や製茶機械でなくても、普通の人が自分でお茶作りをすることを目指して今回はこの方法にしました。(昨年は大きな茶工場の大きな蒸し機で製茶作業でした)

「ふつうの煎茶」は、蒸した後に揉む作業というのがあるので、製茶は手作業でもかなり手間と技術がいります(今は手揉み保存会などで技術が伝わっています)。

この寒茶は蒸す→天日干しで完成。飲む前に香ばしさや湿気を飛ばす炒り作業をすることもありますが、とても作りやすいです。

瀬戸谷のめぐみ茶園は茶農家として産業としてのお茶作りをしているし、茶が主要産業の静岡で様々な製茶の現場を拝見したり。それらはそれですばらしい技術やお茶作りなのですが、産業化すると、自家用茶など昔は庭先で行われていたような気軽なお茶作りはどんどん廃れていってしまう、、。

土と太陽の会で商品として製茶する場合は、収穫も蒸し工程もある程度専門の機械を使い一気にたくさん効率的に作っていきます(そんなに大規模にではないですが)。

ですが私はお茶が好きな人やお茶の木が身近にある人、興味のある人が誰でも専門の道具がなくてもお茶作りをできる、というのにとても興味があり。寒茶はその一つの答えだなと思います。

会場となった「古民家カフェ とこ十和」さんは、里山の風景の中にあるとっても立派な古民家で、昼食もとってもおいしかったです!

その庭先で4台の蒸し器を並べて薪をくべて火を焚き続けた半日。珍しいくらい風がないのはよかったのですが、日差しの出ない曇り空で寒かったのもあり火の回りに人が集まり、なんだかとても原始的な風景でした。

作業の合間に寒茶を何種類か、以前オンラインイベントで案内をした苺とミカンのフルーツブレンドティーや安定のレモングラスブレンドなど、いくつか試飲。初めて飲む方が多かったので色々試してもらえてよかったです。

参加者の皆さん、寒い中、長丁場でお付き合いいただきありがとうございました!

次回、2月27日(日)も同様に開催します。興味のある方はぜひどうぞ!

詳しくはこちら→https://facebook.com/events/s/%E5%AF%92%E8%8C%B6%E4%BD%9C%E3%82%8A%E4%BD%93%E9%A8%93%E4%BC%9A%E8%AA%B0%E3%81%A6%E3%82%82%E7%B0%A1%E5%8D%98%E3%81%AB%E8%8C%B6%E5%9C%92%E3%81%A6%E3%81%AE%E6%91%98%E6%8E%A1%E3%81%A8%E5%8F%A4%E6%B0%91%E5%AE%B6%E3%82%AB%E3%83%95%E3%82%A7%E5%BA%AD%E5%85%88%E3%81%AB%E3%81%A6/1005435700076442/

PICK UP