- HOME

- BLOG

BLOG

2021/10/29 23:20

●お茶の香ロード

その中で「石の蔵」でのイベントについてに

①耕作放棄茶園の活用について

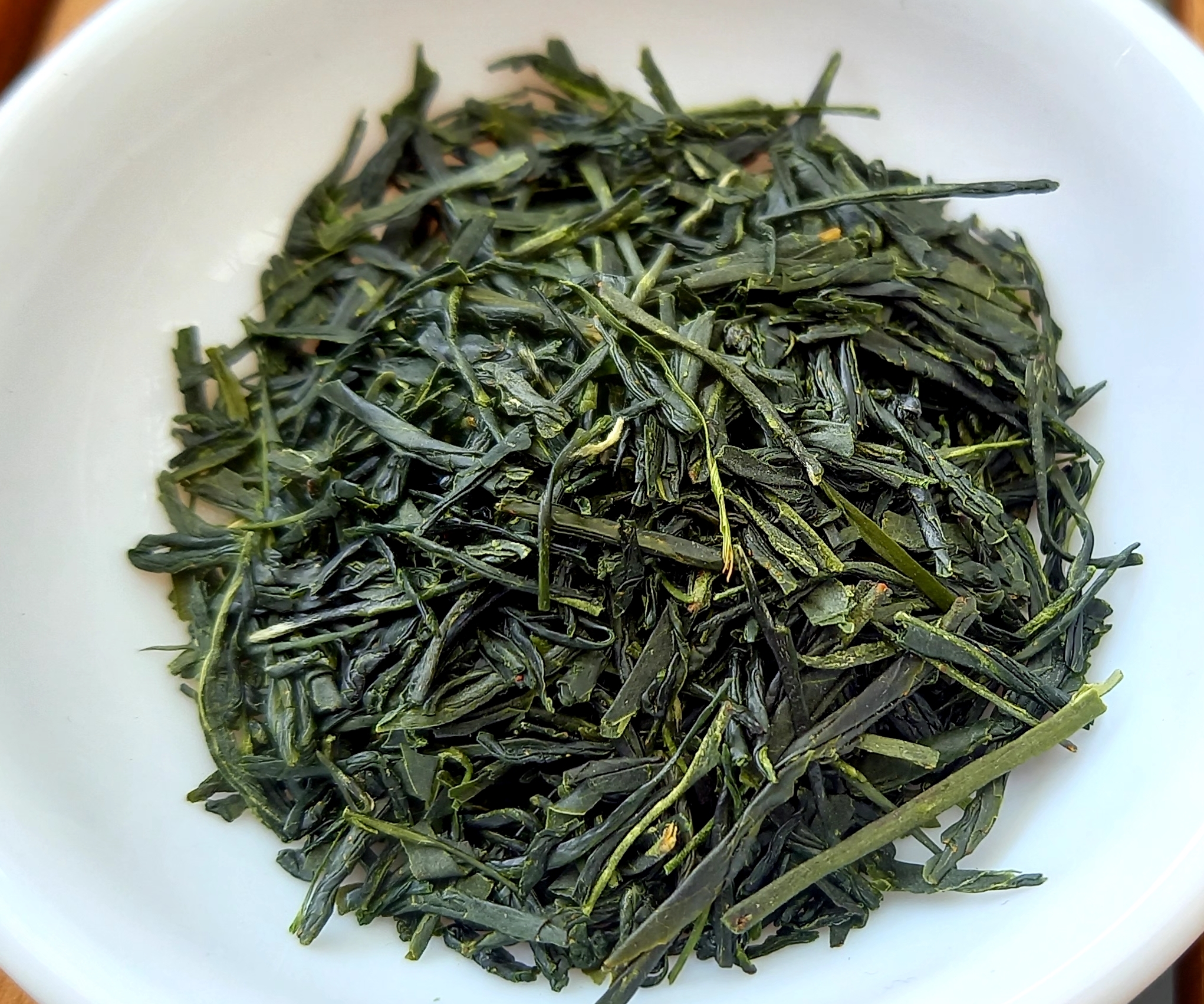

→三年番茶の試みと紹介。いくつかの生産者さんと共に瀬戸谷のめぐみ茶も展示、販売させてもらいます。(土曜午前に展示案内にいます)

②手揉み茶の実演

なかなか見る機会のない、「手揉み茶」を、手揉み保存会の皆さんが実演します。(日曜午後に少し加わります)

近隣他の会場でも展示やイベントあります。皆さんぜひどうぞ!

「お茶の香ロード」の会場の「石の蔵」の展示について。

夏頃の話なのですが、藤枝の中で茶業関係の多くの業者さんやお茶屋さんなどのある昔ながらのエリアで、「石の蔵」といわれる建物があります。元々お茶などの倉庫として使われていた建物を、今は資料館のような形で様々展示などされています。

その時案内して下さる方がいて、解説伺いつつ見せてもらったら、けっこう驚きの面白さでした!

その時の驚きポイント→

①製茶機械の初期は水車動力。山間地が最先端!?

お茶が「手揉み」から「機械」へと変わっていく時代に、荒揉機という機械ができたが、この機械の動力に山のお茶農家さんは水車を動力に使っていた。山間地はこれを使いやすく、当時の製茶の最先端ができた。

→これは解説いただいたことだが、水車の活用や、不利と考えられた山間地で、その時代の技術革新が実は早く行われた、というのがすごい驚きでした!もちろん他に色んな要素があったし、ほどなくして電気など動力になったはずなので一時のことかもしれないですが、目からうろこでした。

②瀬戸谷~川根の一帯の索道

藤枝は昔から東海道の宿場町として栄えたが、大正時代~昭和初期に山間地輸送をする「索道」という設備ができると、川根などの遠くの山間地から瀬戸谷始め藤枝山間地をつなぐような物流網があった!

今は遺跡のようになった「索道」跡(鉄塔みたいのとレール)を山で何度か見かけて、始めなんだか分からず、、。地元の農家さんに聞いて初めて知った。物の輸送をするためのモノレールのようなのだが、あれで本当にこの険しい山間地で物流網を築いていたのか!

③軽便鉄道

物資を運び市民の交通としても使われたミニ鉄道のようなのがあった!

→これは年配の人から何度か聞いたことがあった。

けっこう市民の足として親しまれた様子を感じていたが、藤枝~御前先の岬に沿うようにV字に行き袋井まで約64㎞。地図としては初めて見て、これかなり便利だっただろうな、、、と改めて思いました。

元はミカンやお茶、シイタケなど特産品の運搬のためだったようです。

資料展示もおもしろいので、お茶周り、藤枝の歴史知りたい人には面白いと思います!

PICK UP