- HOME

- BLOG

BLOG

2021/06/06 23:07

<煎茶について>

煎茶はどうやって作りますか?

と時々聞かれますが、シンプルといえばすごいシンプル。

●一次加工

①蒸す(酸化酵素を止めて酸化発酵を止める、殺青という作業)

②乾燥させる→揉む、ねじる、乾燥

蒸し機から出てきた直後の茶葉をどうやったら煎茶のような乾物の状態になるのか、、?

小松菜のおひたしを想像してみてください。

ゆでた後に、水分を含んだあの状態。

まず風を当ててみる、冷風、熱風。

ピラピラの葉っぱの部分は乾いていくけど茎の部分はまだ水っぽい。圧をかけて揉んで、茎の水分を出してみる。全体でだいたい均一な水分量になっていく。

下から火で熱しながら、こすり合わせるような感じで捻じって、捻じりながら水分も飛んでいく。

だんだん茎部分と葉の部分が分かれていき、葉の部分は針のような線のような状態になっていく。

けっこうドライになった。最後はオーブンみたいな平置きの乾燥機に数十分通してしっかりパリッとさせる。

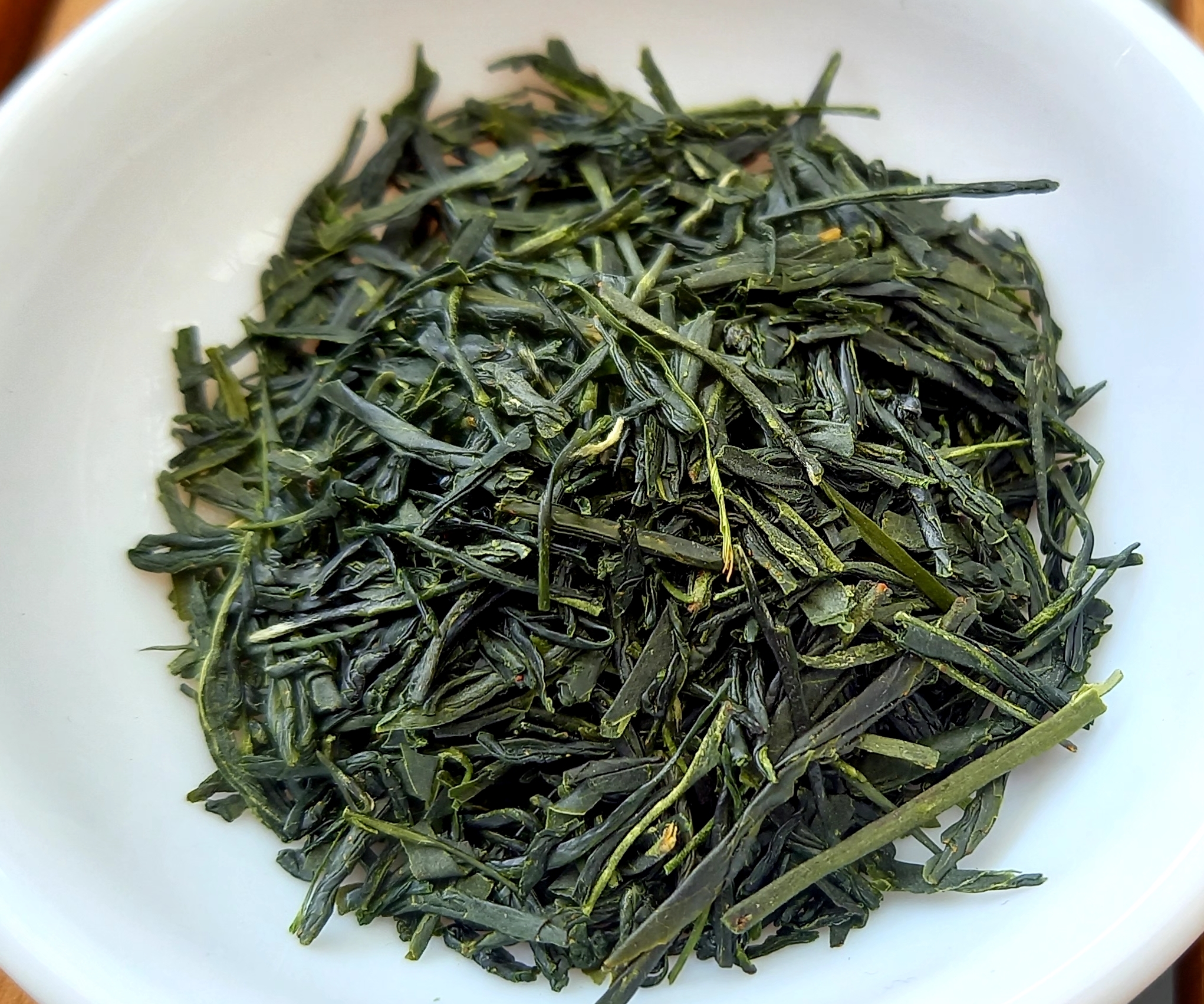

出来上がり。荒茶(煎茶のような見た目の煎茶の原料の状態)になります。

(※生の茶葉を見てことある人の方が少ないと思うので小松菜と言いましたが、、実際はちょっと違います)

↓回転させながら熱風を送り乾燥させる機械

↓圧力をかけて揉む機械。茎と葉の水分を均一化する。

↓下から火で熱しながら捻じりながら乾燥していく機械

↓蒸し機直後。生の茶葉が表裏で色が違うが、蒸すと同じ色になる。

↓途中の工程

↓荒茶といわれる一次加工が終わった状態。煎茶の原料となる。

●二次加工

再度火入れをして長期保存がきく水分量まで落として、茎や粉を選別したり、異物を取ったりして商品としての煎茶になります。

機械のない昔は、全て人の手で揉んで乾燥させていて、今は手揉み保存会などでその技術を使っています。蒸してから5時間くらい揉んで最後の乾燥になります。

その手の動きをなんとかして機械で再現しようと、研究を重ねて機械化。今は蒸し機の後にだいたい5種類の機械で、風を送ったり、揉んだり、圧をかけたり、捻じったり、熱したりして、最後の乾燥機に通します。だいたい蒸し器機から5時間後くらいで完成??(茶工場による)

昭和の頃の機械は、ただ熱したり、揉んだりするので、人が茶葉を触って火力や風力や圧力の調節をしていまいた。

最近の機械は水分量や状態を機械でチェックし、それを元に機械制御で火力や諸々調節できます。すごいハイテクです!でもそんなハイテクでも、茶工場の人は自分の手で触って、香りをかいで、茶葉の状態をよく見ています。機械+人間の二人三脚。

収穫直後から鮮度のために終わるまでノンストップで駆け抜ける製茶作業はハードで、茶畑ののどかな風景や雰囲気と全く裏腹の風景です。

PICK UP