- HOME

- BLOG

BLOG

2021/06/06 22:59

<煎茶について>

私は藤枝に来る前の職場で煎茶作りに関わっていた時があり、その頃から続いての煎茶の話です。

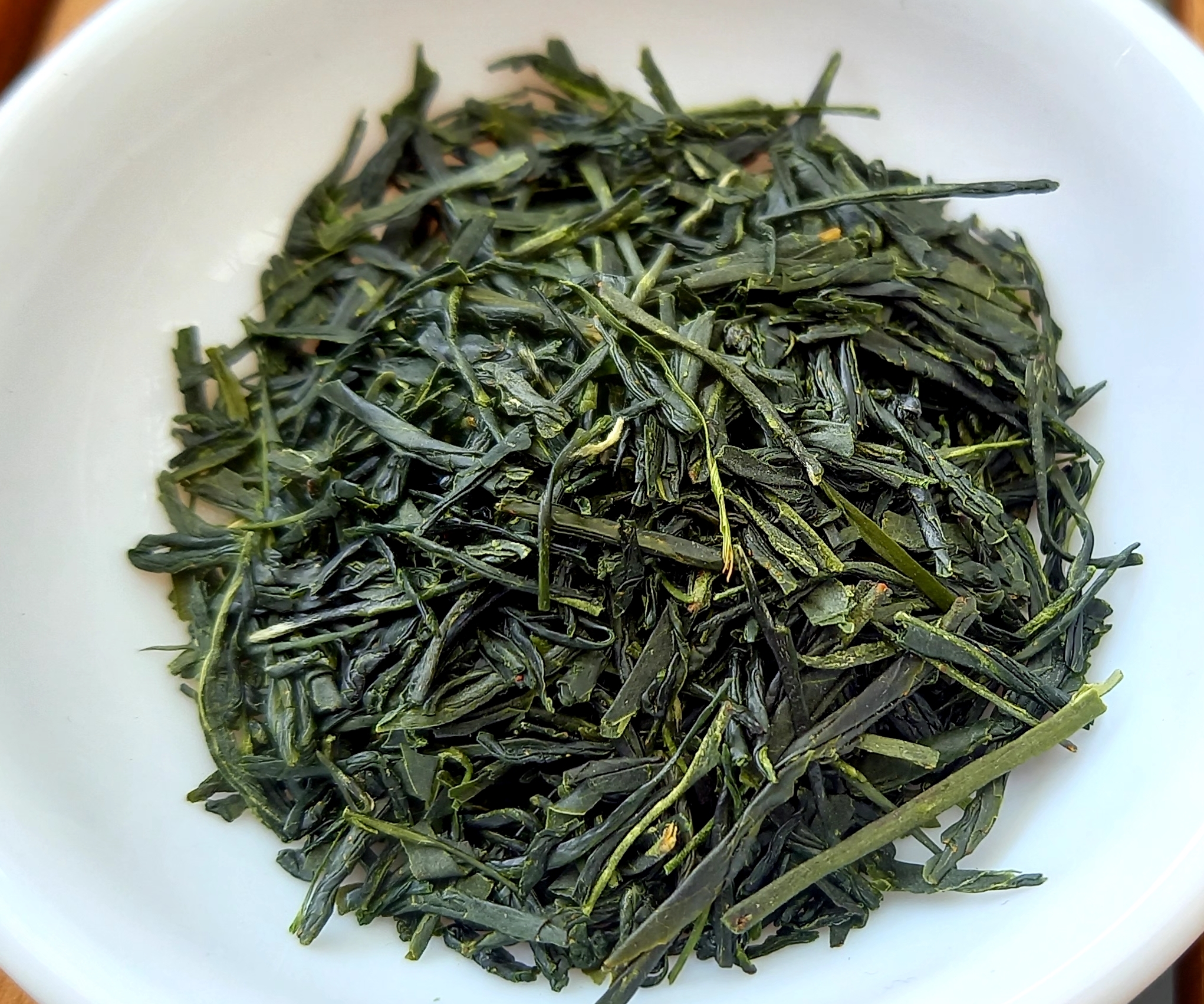

写真は蒸し機から出てきた茶葉の様子です。

動画が6月6日のfacebook投稿に出ています。→https://www.facebook.com/%E7%80%AC%E6%88%B8%E8%B0%B7%E3%81%AE%E3%82%81%E3%81%90%E3%81%BF%E8%8C%B6%E5%9C%92-216554452232327

●「殺青」とは。

さっせい。青を殺す。

加熱して茶葉の酸化発酵をしていく酸化酵素を失わせること。

物騒な言い方だと思いませんか?もうちょっと他に言い方ないの??と思ってました。

緑茶は製茶の始めに殺青で酸化酵素の働きを止めて発酵を止める「不発酵茶」となります。

(発酵茶である紅茶は最後に、半発酵茶の烏龍茶は途中で、それぞれ加熱して発酵を止めます。)

殺青の方法が、煎茶だと「蒸す」釜炒り茶だと「鉄鍋で炒る」方法になります。動画は蒸し機からでてきた殺青直後の茶葉の様子です。(前に投稿の釜炒りの様子と対になる様子)

殺青については、以前煎茶加工を関わった時に知りました。その時は意味は分かるけど、実はあまりピンときてなかったのですが、、。

藤枝に来て、紅茶の製茶を見せてもらい、新鮮な茶葉が萎凋→十年→発酵、と進んでいくにつれ、茶葉がどんどん変化していく様子に驚きました。かぐわしい香がでて、質感も形状も、時間と共に変わっていく、、。

また、釜炒り茶の製茶をしている茶工場で烏龍茶作りの工程を一部分ですが見ていたことがあります。烏龍茶もまた、攪拌という工程を挟みながら茶葉の質感が変わりかぐわしい香りがでて、状態がだんだん変化していきます。

「茶葉は生きている」

そうとしかいいようのない状態。煎茶にはない風景で、けっこう衝撃でした。

収穫後にまだ生きている茶葉。時間と共に変化していくことができる質感や香りを、一番初めに問答無用に終わらせてしまう。生きている茶葉はそこで終わってしまう。

「殺青」。青を殺す。発酵茶の製茶を見て初めてその違いを感じ、その言葉が腑に落ちました。

そして同時に煎茶の貴重さ。

茶畑にてあんなにも瑞々しく黄緑に輝く茶葉を、殺青(蒸す)ことで逆に青々とした状態をそのままキープして閉じ込めることができる。かわいそう?!贅沢!改めて衝撃。

煎茶のツヤのある緑の茶葉を見ていると、春の茶畑の生命力がそのままそこに閉じ込められている気がします。だから無性に煎茶を飲みたくなっちゃうのかなと思います。

煎茶の製茶には、発酵させるお茶とは違った変化と面白さがあります。

生葉の搬入口、蒸し機の近く、その後に何種類もの機械で揉んで乾燥していく工程それぞれに、変わっていく香りや状態がおもしろくて、出来上がった荒茶(煎茶の原料になるもの、見た目は煎茶のような状態)を見ると、茶畑から茶工場の工程のすべての香りが合わさったような、不思議な感覚がします。

それは茶畑と茶工場を知っている人だけが感じる独特の感覚ですが、無性に煎茶が飲みたくなる理由かと思います。

釜炒り茶は、同じく最初に殺青させる緑茶ですが、釜炒り茶と煎茶は、同じジャンルのようでそれぞれ違った面白さです。

お茶となり飲み物としてももちろん全然違い。あの手この手で楽しませてくれる、お茶ってすごいです。

PICK UP